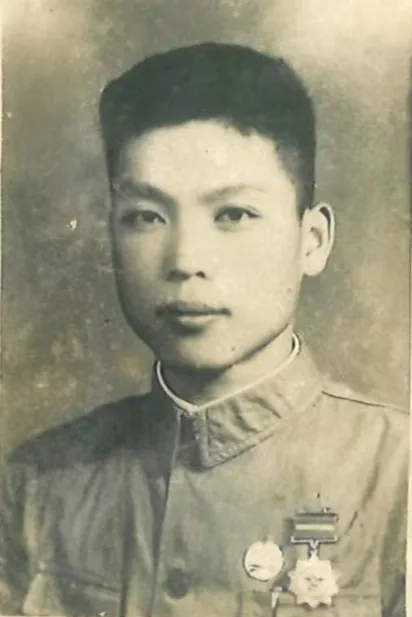

父亲肖白澄年轻时的照片

我的父亲肖白澄,1927年2月诞生于江苏靖江。在那烽火连天的抗日战争时期,他是开国第一大将粟裕麾下的一师三旅的一名英勇战士。他有着无数惊心动魄的打日本鬼子、打国民党反动派的战斗故事,暂且按下不表,且听我讲一讲他与台北县那贯穿一生的深厚情结。

“台北县”是“大丰县”的前身,“台北”取名的原由是东台北边。1951年8月,因与台湾省台北县同名,于是取境内两个大镇“大中集”、“新丰镇”中的“大”、“丰”二字,更名为“大丰县”。

大丰旧貌

闯荡滩涂:初次走进台北

1943 年 7 月,父亲踏入新四军创办的靖江县弘毅中学,在这里,他不仅汲取知识的养分,更投身革命的洪流,加入靖江县青年解放团并担任宣传委员。这所中学,宛如一座革命的摇篮,走出了数百名热血青年,他们毅然投身新四军,奔赴抗日战场与解放战场,其中就有原南京军区政委方祖歧将军等。1944 年 5 月,父亲光荣加入中国共产党,7 月便被分配到靖江县独立团。靖江独立团在抗日战争和解放战争中,都立下了赫赫战功,方祖歧将军和管文蔚省长都有专文记载那段波澜壮阔的历史。

1945 年 7 月,父亲加入粟裕属下一师三旅司令部(同时也是苏中军区四分区,陶勇任三旅旅长兼四分区司令员)的作战科,担任作战参谋。彼时,几个分区的反“清乡”作战如火如荼,作战区域南至长江,北至东台(含台北县)的滩涂。这片滩涂,鱼龙混杂,有不少滩匪盘踞。新四军或是果断清剿,或是巧妙收编。陶勇司令员亲自骑着翻斗摩托车,风驰电掣般赶到东台三仓与滩匪谈判。父亲几次临危受命,奔赴如东、东台(含台北县)一带滩涂,执行收编的善后事宜,或是接收部队,或是押送军需。他回忆起那段日子,眼中闪烁着光芒,说东台北面的滩涂,全是郁郁葱葱的芦苇盐蒿,纵横交错的小河港叉,还有那在草丛中穿梭的野鸡野兔,仿佛一幅生动的画卷。

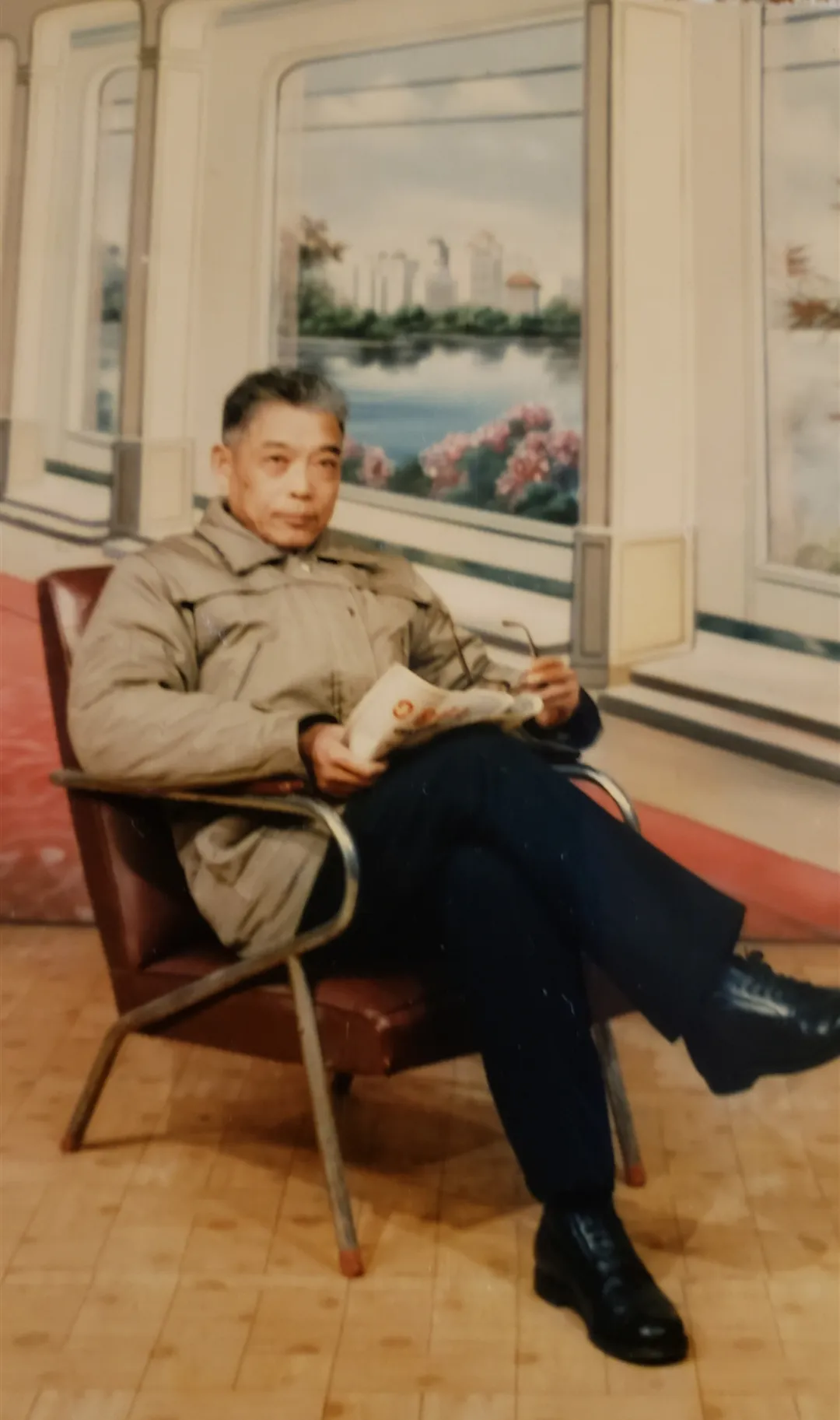

作者父亲

作者母亲

运送大炮:再次走进台北

1946 年 7 月,苏中战役(七战七捷)打响,父亲参与了这场意义非凡的战役。第二战如南战斗,新四军战士们奋勇杀敌,歼灭敌第 49 师,缴获了七门大炮(型号已模糊在历史的长河中)。上级紧急命令父亲牵头组织运送这七门大炮到根据地后方纵深地带。父亲深知任务艰巨,不敢有丝毫懈怠,立即与当地党组织取得联系,精心组织民兵民工,协调骡马车辆,配备口粮物资。然而,局势危急,敌人已经在攻打海安(第三战,海安保卫战),战火纷飞。

父亲和一行人马拖着沉重的七门大炮,踏上了充满危险的征程。上有敌机如饿狼般侦查轰炸,后有敌匪如毒蛇般追兵堵截。白天,他们只能隐蔽在草丛中,忍受着蚊虫叮咬和烈日炙烤;晚上,他们趁着夜色急行军赶路,走小路抄近道,小心翼翼地避开追兵和飞机。每一步都充满了未知的危险,每一次呼吸都仿佛能嗅到死亡的气息。但他们凭借着顽强的毅力和坚定的信念,肩挑硬扛,连拖带拽,经过几天几夜不懈的艰辛努力,终于将我军缴获的七门大炮毫发无损地运送到东台北部的安全地域。父亲受到了上级领导的嘉奖表彰,随后又马不停蹄地赶回部队,投身下一场战斗。若干年后,父亲回忆起这段经历,感慨地说,其实那就是台北县境内,那片土地见证了他的英勇与坚韧。

老大丰城区图片

刘庄白驹:遇敌检查的生死考验

苏中七战七捷之后,父亲随部队北上到两淮地带,参加了惨烈的涟水保卫战。父亲回忆起那场战斗,声音都有些颤抖,他说国民党张灵甫的74 师攻打涟水,死伤无数,整个涟水河都被血水染红了,他们那时候就是头拎在手上干革命,随时准备为国家和人民献出生命。

1947 年 9 月,为了充实苏中地区,组织上调父亲去苏中三分区工作。南下途中,组织上安排走地下交通线路。到达“叶挺”县(盐城县)时,当地的领导挽留父亲,要他留下来到独立团当连长,说当地急缺军事干部。但父亲牢记组织的命令,坚定地说:“组织上调我去三分区,我要服从命令。”于是,父亲带着组织关系介绍信,改换民装,搭上了一条帆篷船,沿着串场河继续南下。交通员是一对船员夫妇,他们靠着河两边芦苇的掩护,小心翼翼地前行,一路上倒也相安无事。

然而,当船行驶到台北县刘庄、白驹一带时,危险突然降临。岸上的国民党反动派发现了他们,开枪呼叫靠岸检查。那一刻,时间仿佛凝固,空气都变得紧张起来。反动派恶狠狠地问:“干什么的?”父亲临危不乱,强装镇定地说:“做生意的,家父病重,回靖江老家探望。”(当时祖父确实腿折了,只不过是被国民党反动派抓去给打断的,因为父亲和伯父兄弟俩都参加了新四军。)敌匪里里外外地搜身搜船,翻了个底朝天,没有发现什么可疑之处,便骂骂咧咧地扬长而去。

到达下一个交通站时,父亲焦急地问交通员:“我的组织介绍信呢?”交通员一脸愧疚地说:“情况紧急,靠岸前扔到小锅箱里烧了。”父亲急得直跺脚,声音都变了调:“这个组织关系比我的生命还重要!”那可是他革命身份的证明,是他与党组织紧密相连的凭据啊!

到达三分区境内,却发现部队已经转移,根据地被敌人占领。父亲心急如焚,只好通过弘毅中学的同学关系找到了地下党组织。组织上派他到江南做党的地下情报工作。1949 年 4 月,父亲调到苏南军区教导团、苏南军区荣军学校(在苏州市),任中队长。串场河这一段历险,成为了影响父亲一生的情节,每当回忆起来,他的眼神中都充满了坚定与感慨。

大丰城区老健康路

驻点外地:为大丰重点项目

1954 年 11 月,父亲从部队转业到盐城地区花纱布公司,任副科长,行政 19 级,工资 78 元。父亲说,当年他代表了他们那批转业干部在盐城地区的欢迎大会上发言讲话,台下掌声雷动,他感受到了组织的信任和人民的期待。1956 年 12 月,父亲调到大丰县纺织品公司任副经理,从此开启了他在大丰县的终生历程。

父亲调到大丰后,常常被县委县政府抽调去“四清”工作队、社教工作队、重大工程筹备组等,参与中心工作。1965 年,为了治理水患,省、地、县决定重建大丰斗龙港闸。父亲被委派到省里催要建闸物资,常驻南京,重点跑省水利厅。

他天天上门,四处奔走,却毫无结果。物资不按计划、不按时序下拨,工期一天天延误,父亲心急如焚。情急之下,他数次直闯一把手厅长办公室。终于有一次,他见到了厅长,还没等厅长开口,父亲就激动地说:“我是大丰县的一名科级干部,我是新四军一师三旅的一名老兵,我在台北县战斗过。那里正在闹水患,斗龙港闸不按期建成,老百姓又要遭水灾。你们只重视苏南,不重视苏北,对不起革命老区的人民!”父亲的声音有些颤抖,眼中闪烁着泪花。厅长听到这些话,语气缓和下来(估计厅长也是军队出身的老革命),说:“你慢慢汇报。”后来做了批示,按计划拨付了建闸材料和物资。

事后消息反馈到大丰县,父亲被县委书记薛太和找去狠狠地批评了一顿,但没有做任何的组织处理,反而更加重用父亲了,叫父亲牵头常驻南通市,负责筹建调运大丰化肥厂的建厂设备。在南通市期间,父亲冒着严寒酷暑,像一颗不知疲倦的螺丝钉,经常深入到锅炉厂、化工机械厂、管道件厂等单位,查看大丰化肥厂所需设备的生产进度。遇到困难,他及时联系南通市有关部门解决。一旦有设备出厂,他立即亲自随车运送回大丰,保证了化肥厂建设的工期进度。

老兵转型:大丰商业骨干的传奇

父亲1956 年 11 月到大丰县,一直在大丰商业系统工作,直到 1988 年 11 月离休。1956 年 12 月任大丰县纺织品公司副经理,1958 年 8 月任大丰县百货公司副经理,1964 年 4 月任大丰县五金公司经理,县长董曙签发的委任状至今还在我家保存着。1966 年 5 月,任大丰县标准计量所所长(质监局前身)。党的十一届三中全会以后,1979 年 4 月,父亲彻底平反,恢复原职,再任大丰县五金公司经理。

他在大丰商业战线工作了三四十年,给我们留下了许多难以磨灭的印象:

印象一:保障供给,自制急需产品

1964 年五金公司成立后,经营范围的计划商品十分紧缺,而城乡老百姓又生活急需。父亲和同事们没有坐以待毙,他们想出了一个大胆的办法——自己生产。他们采购原料,砌锅支灶,制作器皿,生产出一大批食碱,分送到全县各个乡村。那场景,至今仍历历在目,人们排着队,脸上洋溢着感激的笑容,那是对父亲他们工作的肯定。

印象二:工业品下乡,为农民服务

计划经济的商品虽然短缺,但还是存在结构性积压,老百姓不能及时买到货的现象。父亲积极推行工业品下乡,为农民服务。他不主张供货会设在县城,经常组织到乡镇召开工业品供货会。到省里、市里参加供货会,他都自带香烟,自带散装酒,不吃上游单位和下游单位的烟酒。他心里装着农民,想着如何让农民买到急需的商品。

印象三:商业经营,突出“进销调存”

小时候,我常常看到父亲在家看表格,我们只认得“统计报表”“财务报表”几个字,其他一概看不懂。有人到我家与父亲谈工作,经常听到“进货,销售,调拨,库存”等词语。而他写的商业经营管理论文,也都是突出“进、销、调、存”等方面。哪一个方面出了问题,他就召集相关副经理、科长、组长进行碰头,商量办法,解决问题。比如五金公司门市部卖电线,传统卖法都是整捆整包出售不拆零卖。父亲明确要求门市部按客户需求、按需要尺寸出售,开启五金商品按需销售的模式,方便了群众,也提高了销售效率。

1981 到 1983 年,大丰县五金公司每年的纯利润都在 50 万元左右。在八十年代初,这是一个可观的数字了,每年都是县商业局所属公司第一名。父亲用自己的智慧和汗水,为大丰的商业发展做出了巨大贡献。

印象四:呼吁创新,改进计划调拨体制

父亲在几十年计划经济的商业经营管理中,摸索了一些行之有效、符合市场需求的经营办法,也发现一些计划体制的问题和弊端。生产的产品与实际需求不相符,供货的时间与农时工期不对应,实用产品短缺长期得不到解决,运输调拨效率十分低下,等等。他在一篇论文中列举的一个事例被国家商业部引用。大丰县飞轮厂生产的自行车飞轮,先由省商业厅统一计划分配,然后分别调拨到南通市等二级站,再到盐城公司,最后由大丰县五金公司调运回大丰销售。其中环节太多,浪费严重。商业部专门通知父亲进京,参加座谈会,讨论商业体制改革问题。江苏省仅两家参会,另一家是常州市亚细亚商业集团。父亲为了大丰的商业发展,为了国家的经济体制改革,不遗余力地奔走呼吁。

文革后恢复工作的这十年,父亲不计较个人恩怨得失,仿佛要把过去十年失去的为党工作为大丰商业经济工作的时间补回来,他忘我地勤奋工作,把大丰县生生当做了自己的家乡,奉献出满腔的热情和心血!新四军,老战士,台北县。这相互关联之中,倾注了我父亲的多少汗水,多少热血,多少智慧。也包含了我父亲的多少冤屈,多少心酸,多少不解。

前不久,偶然遇到一位六十年代初到大丰工作的高级知识分子、大丰人民医院老院长李秋林先生。提及我父母时,他竖出大拇指,眼中满是敬佩,激动地说:“肖白澄是大丰商业系统的精英。”“你父母是正人君子!你父母是正人君子!”老院长连说了两遍,那声音仿佛还在耳边回响。

如今,父亲已离我们而去,但他与台北县(大丰县)的故事,将永远铭刻在我们心中。

(本文最初发表在《来自大地的报告》,在本平台发表前又做了大量修改。图中部分图片由陈颖老师提供。)

作者简介:

肖甦,退休。曾任大丰市委办副主任、政府办副主任,兼任外事办主任、旅游局长、旅游度假区常务副主任、大丰市餐饮协会会长、旅游协会会长。现任大丰区老龄桥牌协会副会长、文旅局关工委主任和老龄协会分会会长。

网友评论